7. 在仰光的工作時間最長(繁体)

從1939年6月至1941年10月,我一直在運輸科計核股做進口物資卡片及登記工作直到隨趙廷珍同去八莫(Bhamo)。由於我國抗戰後,沿海盡失,祗剩由緬甸仰光到雲南昆明的一條滇緬公路,因此西南運輸處仰光分處運輸工作日忙,人員也不斷增加。尤其希特勒發動第二次世界大戰後,美國租借法案成立生效,CDS(China Defense Supplies) 物资整船而來就更加繁重了。

Image by Sharon Ang from Pixabay

在仰光期間,我們上海青年,有張祖屏,周世俊, 王春元,陳參,馬滌原, 沈惠林,劉之國(後不久調臘戍Lashio支處)等還有王純齋。都喜愛運動,就組織了籃球隊,下班常去舊跑馬場的籃球場練球,認識了當時仰光華僑女子籃球隊的隊員,曾有較長一個時期共同練習。因此女子籃球隊的張瑛,龔瑞英就和陳參,周世俊結婚,現同在上海。還有一位黃至仁也嫁給了一位當時來仰比賽的航空委員會的籃球隊隊員楊斌。

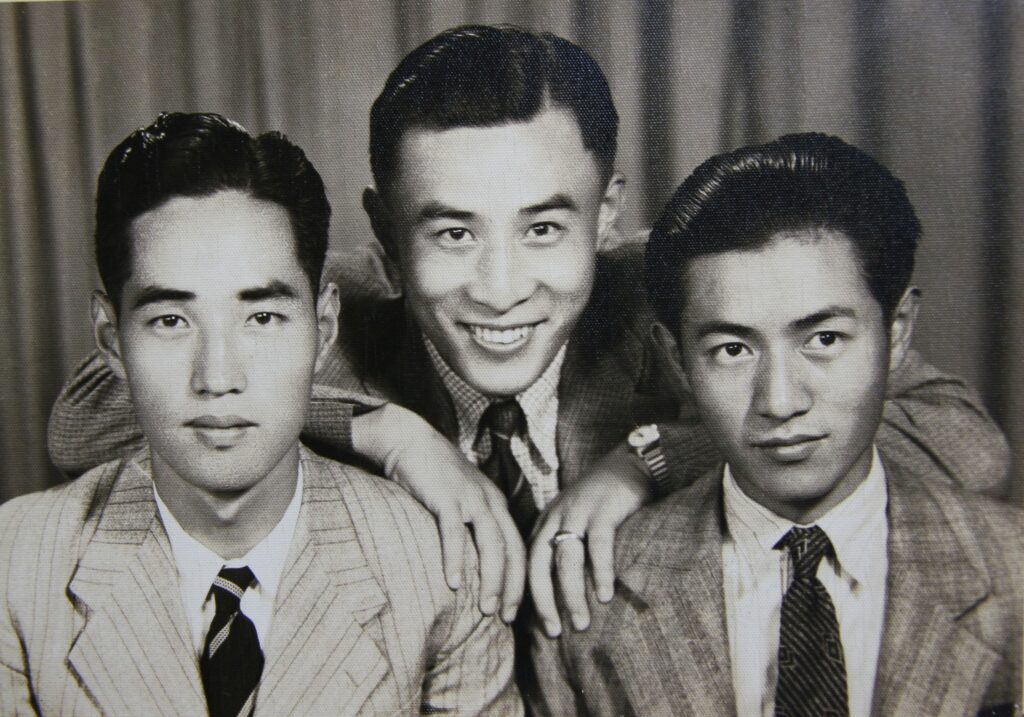

以下是部分籃球隊隊員, 我在左二。

仰光的兩個湖,一名 Loyal Lake(Kandawgyi Lake)一名 Victoria Lake (Inya Lake) 前在市內,後在郊外,風景最秀麗。 大約是1940年的中秋之夜,月光明媚,我們幾人周世俊, 王春元,王純齋,張祖屏,馬滌原和我借了幾輛腳踏車並邀請了張瑛,龔瑞英,黃至仁三位同騎腳踏車週遊二湖 Loyal 及 Victoria 及仰光郊區,盡興而回。我不慎在途中翻車,幸還好,只擦去手掌上一塊皮(沈惠林,陳參不會踏,沒法參加)。

我們另一次組織旅遊,仍是這幾位趁船到揚洞,飽覽仰光河景色。在船上我們還借了緬人的裝束,照了幾張緬裝的照。全處還組織一次車遊勃固(Bago)離仰光約五六十公里,目的是參觀緬甸有名的臥佛。

仰光分處的科長宿舍租賃 Victoria 湖畔的一座木結構西式洋房。即底層不住人,由木柱撐起,離地四五尺才是客廳臥室。屋前一大片草地直到湖邊,岸上砌好石臺石級,下去即為一灣清沏的湖水,自備有小划艇一艘。所以我們幾位青年常在星期日前去度假游泳或打羽毛球橋牌等玩它一天。游泳,周世俊,張祖屏,馬滌原,劉之國 和王春元,雖速度並不快,但耐力驚人,遊距很遠。我雖能遊,但耐力極差,大概是心臟不健全,氣促,及兩臂肌肉不發達所致。

有一次一時興來,起先也不覺吃力,隨他們遊往對岸,大約有300餘米,到中途已有點覺得臂力不支,此時即使呼救,他們都已到對岸,遊來需時,幸我素性不慌張,立刻自覺鎮定,用極慢速度改為仰泳,幾不化力,只求頭能露出水面可呼吸,終於游到對岸,未遭滅頂之禍。如果我慌張,將更氣促力乏,即使他們來救,都無救人經驗,恐倒反遭不測了。此後我吸取教訓,從不再冒險去游距離超過一百米以上的河湖了。我想我不是命不該絕,而是我遇險不驚慌,頂多完蛋的思想,鎮定了自己,才救得一命。

照片中右邊一位是我。

我們職員宿舍,原住在辦公室三樓,後因業務發展,各機關代表雲集改為辦公室。我們就搬到大金字塔附近的宿舍,有草地可常打羽毛球作樂。後又遷到 Loyal Lake(Kandawgyi Lake)畔的一座也是木結構的大樓房,有相當大的花園草地。我與沈惠林,張祖屏同室。記得老方處長和總處曾昭六秘書長二人同在我們這座宿舍中住了一個時期。老方常在無應酬不外出時,由曾昭六燒煮咖啡,他技術好,分量,水量,時間有經驗,煮得特別香,請我們吃,大家圍坐閒談。他們二人都精算命,因此常有人請求批命。我對算命書也學過一點,但未學精。五行相生相剋,似有點科學道理,但實非科學。歷代命相家借了封建迷信藉此騙騙世人而已。我想老方自己也知道其假,不過為在官場,逢場作戲騙騙相信命運的大官或其家屬而已,這樣易於相熟相處,對做官有好處。但也奇怪,時至今天,社會科學和自然科學同樣如此發達,但相信命運的仍大有人在,真是不可思議。

當時我對老方印象最深的一次是:有一晚我們在宿舍邊煮咖啡,邊閒聊,談到三國,水滸等人物故事。老方曾說他最欣賞的是:水滸中智取生辰綱一節。白日鼠白勝挑一擔好酒上黃泥崗,口中唱著一首歌詞:

赤日炎炎似火燒,野田禾稻半枯焦。農夫心內如湯煮,公子王孫把扇搖。

當然當時我們曾有議論,內容已不復記憶了。老方做官不大也不算小,但沒有官架子,早在香港他也有時到禮頓山道宿舍裡來看看談談,平易近人,出手大方,有時遇到同事在打小麻將。他也打幾副。最近我聽沈惠林談及,老方的留上海,是他自己堅決相信自己算的命而未他去的,這倒有點“宿命論”了。

開哥似到過仰光二次,第一次可能是為兵工署的問題而來。似在元倫家中和樓世武,吳沛奇等作方城之戲。另一次似代表西南總處物資業務組來的,視察了仰光(Yangon)又到臘戍(Lashio)。我與祖屏曾隨同去臘戍出差。那時之國任臘戍支處倉庫庫長,足球名將交通大學的周賢言在任副處長。我先回仰,經眉苗時,巡警說我護照過期被扣二天,寄宿當地華僑會館,第三日還正式開庭,被罰款十盾始放行。後聞內行人說,在查護照時,你就有數送點錢給警察,就不會扣留了,事實上護照也並未過期。到仰光後,請總領事館交涉,但認為錢已罰,人也放行來仰,並非大事,不必交涉了,這也是我在仰的插曲之一。

滇緬公路的公私運輸量增多,日寇側目,曾二次在外交上壓迫英國人禁運,前一次時間較長,後一次較短。英人在事前也有意放風,讓在臘戍的車輛趕時多運一些物資回國。

仰光至臘戍運輸主要靠鐵路,尚不能滿足仰光分處的運量,所以利用伊洛瓦底江水運一小部分物質到八莫,再轉運回國。起先數量極少,後來由於在八莫計劃籌建的倉庫等設備即將完成,仰光分處就指調在新加坡的趙廷珍去八莫任即將新成立的運輸事務所所長。此事開始在1941年的七八月份,但不料C.P.於八月份被調走,由沈士華來任仰光分處處長,帶來秘書沈桂林。因年輕,原系中旅職員,資歷不高,因此仰處有些人員不大尊重。幸總務科科長國貨銀行的江德昌,周世俊和他是同學,我也和他私交不差,所以加以支持,孫的秘書工作就穩定了起來。

仰光同事,照片中左邊一位是我。

西南運輸處改組為中緬運輸總局,系俞飛鵬主持。改組前俞曾來仰光分處視察。我和張祖屏,王純齋(香港分處秘書王人麟之弟,後曾在駐印總代表處工作,抗戰勝利後留印,娶華僑黃姓成家,在50年代曾兩次回上海探親他姊姊,我們曾唔過,但此後迄今無音訊,不知為何?)曾想回國考大學,但因路途遙遠,又無把握,即使考取,經濟對各人都是問題,所以大家都未下決心。我們曾在華僑緬籍一家姓黃的人家有三位女兒,請她們教英語有半年之久,王純齋讀得最好,祖屏次之,我則未有所長進。

我在新加坡時月薪80元,由於幣值高,雖時僅幾個月,有點積餘,曾匯給當時在成都讀大學的尹鐘逵一筆學費,又因傅元慶當時在陝西漢中讀西北工學院,他家無法匯寄學費,也由我匯給他,他家中再還給我家,這樣雙方都有利。

在仰光兩年餘,我除日用外,每月儲蓄額四十盾(時月薪為110盾)。我調八莫前約在 1941 年 7,8 月份,我將全部儲蓄約千餘盾匯港給開哥以備寄匯家中之用。

您可能也喜欢

9. Walk Retreat from Bhamo, Myanmar to Baoshan, China in 18 days

2022-12-05

12. 卡拉其 1943年10月至1944年5月

2022-12-07